副甲状腺とは

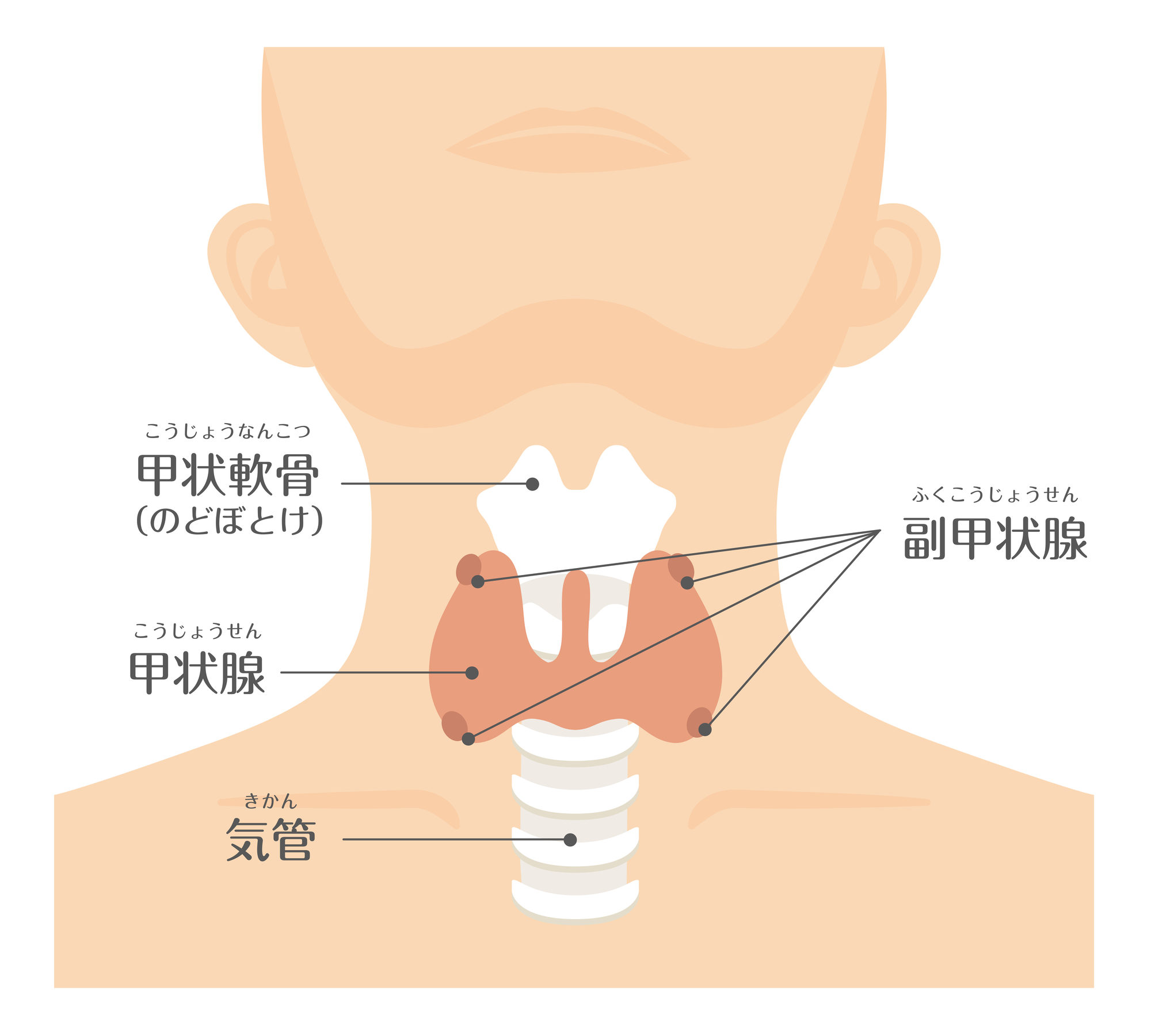

副甲状腺は、甲状腺の裏側に存在する数ミリ程度の臓器で、別名「上皮小体」と言います。

副甲状腺は、甲状腺の裏側に存在する数ミリ程度の臓器で、別名「上皮小体」と言います。

「副甲状腺」は、甲状腺と名前は似ていますが別の臓器です。一般的に4つあり、甲状腺の背面に上下左右1つずつあります。ただし、副甲状腺の数や場所は人により異なり、副甲状腺が5つ以上ある場合、あるいは3つしかない場合もあります。副甲状腺はサイズが小さく、頸部超音波検査(エコー)で見つけることは容易ではありません。

副甲状腺の役割と作用

副甲状腺は、副甲状腺ホルモンを放出します。副甲状腺ホルモンは、主に血液中のカルシウム濃度を整える働きをします。カルシウムには骨を作る、血液を凝固させる、心臓の収縮を促す、全身の筋肉を収縮させるなどの作用があります。さらに、脳細胞の働きにも欠かせないミネラル成分です。

副甲状腺は、副甲状腺ホルモンを放出します。副甲状腺ホルモンは、主に血液中のカルシウム濃度を整える働きをします。カルシウムには骨を作る、血液を凝固させる、心臓の収縮を促す、全身の筋肉を収縮させるなどの作用があります。さらに、脳細胞の働きにも欠かせないミネラル成分です。

カルシウムは骨に蓄えられるのですが、副甲状腺ホルモンはビタミンDと一緒に、腸や腎臓からカルシウムを吸収させる、骨からカルシウムを血液中に移動させるなど、血中カルシウム濃度を上げる作用を有します。通常、血中カルシウムの濃度は、8.8~10.1mg/dlとなるよう調節されています(この値は検査した施設により多少の違いがあります)。

さらに、カルシウム側にも副甲状腺ホルモン放出を調節する作用があるため、血中カルシウム濃度が低下した時には副甲状腺ホルモンの放出を増やし、カルシウム濃度を上げる働きをします。反対に、血中カルシウム濃度が上昇すると、副甲状腺ホルモンの放出は減少し、カルシウム濃度を下げる働きをします。こうして、血中カルシウム濃度が一定となるように調節されています。

副甲状腺の疾患

原発性副甲状腺機能亢進症

副甲状腺ホルモンが過剰放出となり、血中カルシウム濃度が上昇することで、骨粗しょう症や尿路結石、高カルシウム血症に至り、様々な症状が出現します。

副甲状腺機能亢進症は、約4,000~5,000人に対して1人という比率で発見される非常に稀な疾患ですが、ほとんどは良性で、がんは約1~5%であり、がんと診断されることは滅多にないと言えます。

また、腎不全など副甲状腺以外が原因となり症状を示すことがあります。「原発性」副甲状腺機能亢進症とは、副甲状腺そのものが病気の原因である場合を指し、他の原因によるものは「二次性(続発性)」副甲状腺機能亢進症と呼ばれ、区別されています。

症状

典型的な症状として、下記の3つが挙げられます。

- 高カルシウム血症:

頭痛がある、のどが乾く、吐き気がする、胸焼けする、食欲不振となる、便秘のような消化器症状が出る、疲れやすくなる、イライラする、筋力の低下に気づくなど - 骨病変:

骨密度が低下して骨折しやすくなる、重症の場合は背が低くなるなど - 尿路結石:

腎結石を生じる

近年では、このような典型的な症状で疾患に気づくというより、検診などで偶然、高カルシウム血症が発見され診断される例が増えてきました。

副甲状腺機能亢進症では、血中カルシウム濃度の上昇が軽度で、短期間の場合は、症状を示すことは稀です。しかし、カルシウム濃度が高くなると典型症状が強くなります。 副甲状腺がんでは、カルシウム濃度が大きく上昇することが多く、上記の3つの症状が出現しやすくなります。

検査

- (1) 疾患の診断を目的とする検査

血液検査や尿検査があります。副甲状腺ホルモン値、血清カルシウム濃度、尿中カルシウム濃度などを調べます。 - (2) 副甲状腺腫瘍の場所を見つける検査

超音波検査(エコー)、頚部CT検査、アイソトープ検査(副甲状腺シンチグラフィ:MIBIシンチグラフィ)などを実施します。

副甲状腺がんは、治療前の診断が容易ではありません。

そのため、お客様の症状や各種検査、手術後の病理組織検査からトータルに評価を行い、診断する必要があります。

治療

血中カルシウム濃度が11㎎/dl以上の場合、原則として手術が推奨されます。根治治療には手術が必要で、大きく腫れた副甲状腺病変を摘出します。この手術は、入院治療となり、全身麻酔を用いて実施します。

また、特に症状がなく血中カルシウム値の上昇が軽度な場合には、経過観察を選択する症例もあります。

| 術式(手術方法) | |

|---|---|

| 過形成 | 副甲状腺を全て摘出します。 その一部を(前腕などへ)自家移植します。 |

| 腺腫 | 大きく腫れた副甲状腺を摘出します。 |

| がん | 副甲状腺だけでなく、甲状腺の一部やリンパ節も含めて切除します。 |

日常生活における注意点

高カルシウム血症では脱水対策が重要です。血液中のカルシウム値が高くならないように、水分補給を頻繁に行い、カルシウムの摂りすぎに気を付けましょう。

血中カルシウム濃度が非常に上昇しており、症状をはっきり示している方は迅速な入院治療が必要となります。一方、血中カルシウム濃度の上昇がわずかで、自覚症状が乏しい方は、直ちに治療を開始する必要はありません。入院日の決定まで、通常通りの生活をお過ごし頂いて構いません。

※入院や手術が必要となるお客様には、対応可能な医療機関をご紹介いたします。

二次性副甲状腺機能亢進症

二次性(続発性)副甲状腺機能亢進症とは、副甲状腺疾患が直接の原因ではなく、他の病気で副甲状腺ホルモンが過剰放出となり、その結果、骨のカルシウム量が減る疾患を言います。原因となる病気には、慢性腎不全、ビタミンD欠乏症やくる病などがあります。

主な原因:腎性副甲状腺機能亢進症

二次性(続発性)副甲状腺機能亢進症の原因となる主な病気として、腎性副甲状腺機能亢進症が挙げられます。

慢性腎不全では、腎臓でリンの排泄とビタミンD3活性化が行えなくなります。活性化ビタミンD3が少なくなると、腸管でのカルシウム吸収が少なくなります。つまり、慢性腎不全の状態では血中カルシウム濃度が低下し、リンの値が上昇します。このことが副甲状腺への刺激となり、副甲状腺ホルモン放出を促進します。長い間、持続的に刺激を受けた副甲状腺は腫れ、血中カルシウム濃度とは無関係な副甲状腺ホルモンの過剰放出へと繋がります。

症状

副甲状腺ホルモンの過剰放出は、骨に蓄えたカルシウムを積極的に血液中へ運び出すため、骨密度が低下してスカスカになる「線維性骨炎」となり、骨の変形や痛み、病的骨折などを引き起こします。

また、過剰に放出された副甲状腺ホルモンは、カルシウム沈着(異所性石灰化)を様々な部位に起こし、関節炎、動脈硬化、心臓弁膜症などを招きます。

検査と治療法

定期的な血液検査で血中カルシウムやリンの値、副甲状腺ホルモン濃度を測ります。腎性副甲状腺機能亢進症の予防には、食事療法やリン吸着剤内服に加え、血中カルシウム(Ca)低下が見られる方では活性型ビタミンD3の内服や静脈内投与、カルシウム製剤内服などを行います。

病状がある程度進行した方には、最初に内科的治療として、エボカルセト(オルケディア®)、シナカルセト(レグパラ®)、エテルカルセチド(パーサビブ®)の投与を行います。投薬治療を行っても症状の進行が見られる場合や、お薬の副作用などで内科的治療を続けられない場合には、手術を検討します。 一般的な手術療法では、副甲状腺の全摘に続き、前腕などに副甲状腺の一部を移植する方法が採用されています。

※手術が必要となるお客様には、対応可能な医療機関をご紹介いたします。

副甲状腺のう胞

副甲状腺に水のような液体が溜まったものを、副甲状腺のう胞と言います。副甲状腺ホルモン値の上昇が見られない「非機能性副甲状腺のう胞」と、副甲状腺ホルモンの過剰放出がある「機能性副甲状腺のう胞」に大別されます。

非機能性副甲状腺のう胞

副甲状腺は、胎児の時に魚ではエラに相当する鰓嚢(さいのう)が下降して、甲状腺の裏側に移動したものです。下降する段階で管が残り、できたものが非機能性副甲状腺のう胞と呼ばれています。

機能性副甲状腺のう胞

機能性副甲状腺のう胞は、副甲状腺腺腫ののう胞変性などが原因として考えられています。

症状

- 非機能性副甲状腺のう胞:

症状が現れることは滅多にありません。 - 機能性副甲状腺のう胞:

原発性副甲状腺機能亢進症と似た症状が見られます。

検査と治療法

血液検査で、血中カルシウム濃度や副甲状腺ホルモン濃度を測ることにより、非機能性・機能性副甲状腺のう胞かの判断を行います。また、超音波検査(エコー)やアイソトープ検査(MIBIシンチグラフィ)、CT検査などで、のう胞の位置を調べます。

- 非機能性副甲状腺のう胞:

のう胞内の液体を穿刺・吸引する場合があります。 - 機能性副甲状腺のう胞:

血中カルシウム濃度、骨密度や骨病変、結石の既往歴などを基に、経過観察を行うか手術を選択するか判断します。機能性甲状腺のう胞では、軽快しても再発の可能性があり、一般的に手術が実施されます。

日常生活における注意点

特に注意が必要な点はありませんが、検査を定期的に受けましょう。

副甲状腺機能低下症

副甲状腺ホルモンの放出が少ない、または副甲状腺ホルモンの働きが十分でないことで起きる疾患です。甲状腺の全摘術を行った後、放射線治療を受けた後、自己免疫疾患や遺伝子の異常により症状が現れます。多くは低カルシウム血症で発見され、症状が重い場合では手足の痙攣(テタニー症状)が見られることもあります。

主な治療法は活性型ビタミンD3製剤の内服で、最適なカルシウム値となるよう調整します。

ビタミンD欠乏症

ビタミンDは、「ホルモン」として骨の成長や構築・カルシウム濃度調整において大変重要な役割を担っています。「ビタミン」ですが、ステロイド骨格を持っており、様々な働きをすることから、ホルモンの一種という側面を持ちます。

ビタミンDは、「ホルモン」として骨の成長や構築・カルシウム濃度調整において大変重要な役割を担っています。「ビタミン」ですが、ステロイド骨格を持っており、様々な働きをすることから、ホルモンの一種という側面を持ちます。

ビタミンDは紫外線を受けて皮膚で作られ、また食べ物からも取り入れることが可能です。体内では肝臓で代謝された後、腎臓で活性型ビタミンDへと変化します。この活性型ビタミンDが腸におけるカルシウム吸収を促すことで、血中カルシウム(とリン)濃度や骨代謝を調節し正常な状態を保ちます。

ビタミンDが欠乏すると、大人では骨軟化症、子どもではくる病と呼ばれる疾患を引き起こします。他には、筋力の低下や転倒の危険性が高まる状態も見られます。

日本人を含め東アジアの人々は緯度の高い地域で暮らしているため、ビタミンD欠乏状態の方が多いことが分かっています。また、皮膚がんの心配や美容目的で紫外線を防ぐ方が多いことも、ビタミンD不足となる理由の1つです。進んで日焼けをする必要はないのですが、関東の緯度であれば1日に30分くらい日光に当たるのが適切とされています。食事ではイワシ、サケ、小魚などを食べることをお勧めします。どちらも難しい場合、サプリメント(天然型)を利用する方法もあります。天然型ビタミンD製剤は、活性型のものと比較すると骨折を防ぐ効果や骨密度を高める効果は弱いと言われていますが、転倒リスクを下げる効果などが知られています。

また、慢性腎臓病の方は活性型ビタミンD合成が不十分となり、その状態が進むと骨折の危険性が高まります(原因は他にもあります)。このケースでは、活性型ビタミンD製剤を摂ることが必要です。